Auf unionfuersleben.de findest du News, Spielplan, Ergebnisse und den Shop zum besten Club Berlins, Deutschlands und der Welt: Union Berlin.

UNION-FANSHOP: Die besten Union Berlin Fanartikel

Hier im Union-Berlin-Fanshop findest du Tipps zu den besten Fanartikeln, die bei keinem echten Union Berlin Fan, seinen Freunden, Verwandten und Kindern fehlen dürfen! Über den Button kommst du direkt zum Fanartikel im Shop von Union Berlin.

FANARTIKEL FÜR ECHTE FANS: Das Union Berlin Trikot, Kappe & Beruhigungsmittel

Union Berlin Trikot

Union Berlin Kappe

Beruhigungsmittel für Union-Fans

Wenn dir mal wieder die Kappe hoch zu gehen droht, Hertha im Derby führt oder Kruse rot sieht: Nimm eine Berühigungstablette!

FÜR DAS EISERNE ZUHAUSE

Nur so schmeckt der Kaffee am morgen wirklich!

ACHTUNG: Nur noch wenige Exemplare!

Das richtige Outfit für deinen besten Freund! Du willst doch nicht, dass deinem Bier warm wird!?

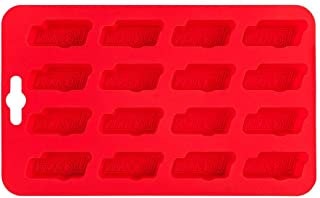

Mit Union-Berlin-Eiswürfeln schmeckt jedes Getränk besser! Sogar Kaffee!

FÜR EISERNE KINDER, JUNGGEBLIEBENE FANS & SAMMLER

Nur so macht Kicken Sinn! Oder auch einfach als Ausstellungsstück in jedem Wohnzimmer eines kleinen oder großen Union-Berlin-Fans.

Auch dieser kleine Kult-Kamerad darf in keinem Bad fehlen! Egal, ob in Badewanne, Waschbecken oder sonst wo.

ACHTUNG: Leider sehr begehrt und deswegen nicht immer vorrätig!

Gehört in jedes Kinderzimmer! Ist nicht ganz günstig, aber für eiserne Kindern ist nur das beste gut genug!

Da werden Hertha-Fans rot vor Neid, wenn dein kleinster mit der Union-Brotzeitbox auf dem Pausenhof auftaucht. Idealerweise füllen mit rotem Gemüse wie Tomaten, Paprika oder Ketchup.

Ideal zum Vermummen oder als Mund-und-Nasen-Schutz (wenn auch nicht FFP2-artig.

Du hast einen hässlichen Hals? Kein Problem! Mit dem Union-Berlin-Halstuch sieht dein Hals ab jetzt wunderschön aus! Falls du auch unglücklich mit deinen Zähnen bist spart das Tuch auch den Zahnarzt! Einfach über den Mund ziehen und fertig!

Endlich kein Geld mehr Verschwenden beim Einkaufswagen-Kauf! Stapeln sich bei dir zuhause auch die Einkaufswägen? Das muss nicht sein! Diesen Union-Berlin-Einkaufswagen-Chip kannst du als Geld-Alternative verwenden!

Aktuelles Video von Fußball Heute zum nächsten Spiel von Union Berlin

Auf dem YouTube-Kanal „Fußball heute Live“ gibt es regelmäßige Videos mit Spielvorschau und Vorhersage zu den Spielen von Union Berlin in der 1. Bundesliga, im DFB-Pokal oder in der Europa League.

DIE NEUSTEN UNION BERLIN VIDEOS

Alle Videos von Union Berlin findest du im YouTube-Kanal von Union Berlin.

UNION BERLIN NEWS

Hier bekommst du die aktuellen Union Berlin News mit Spielvorschau präsentiert von fussball-heute.de:

- WM 2022: Vorhersagen, Tipps, Quoten

- Was Sie über den FC Union Berlin und seine Fans wissen müssen

- Union Berlin – Dortmund [5. Spieltag 2021/2022] am 19. September 2021 um 17.30 Uhr

- Union Berlin – Augsburg [4. Spieltag 2021/2022] am 11.09.2021 um 15.30 Uhr

- Union Berlin – Gladbach [3. Spieltag 2021/2022] am 29.08.2021 um 15.30 Uhr

Weitere Interessente Links zu den Eisernen und zur Bundesliga im Allgemeinen:

- Wett-Tipps zur Bundesliga von Xbet.Tips

- Die besten Bundesliga-Tipps & Vorhersagen gesammelt auf Stadtsportal.TV

Aktuelle Bundesliga-Tabelle

Hier siehst du die aktuelle Bundesliga-Tabelle und kannst sogar Live verfolgen, wie sich Union Berlin gerade schlägt!

DIE HYMNE: NINA HAGEN – EISERN UNION

Heimspiele von Union Berlin im Stadion „Alte Försterei“

Das Stadion an der alten Försterei ist das Stadion von Union Berlin. Es steht in Berlin-Köpenick und das größte Fußballstadion in der deutschen Hauptstadt Berlin, da das Olympiastadion auch für andere Sportarten verwendet wird.

Hier trägt der 1.FC Union Berlin seine Heimspiele aus. Die Bundesliga-Heimspiele von Union beginnen zu folgenden Uhrzeiten (Berliner Zeit UTC+1)

- Freitags um 20.30 Uhr

- Samstags um 15:30 oder um 18:30 Uhr, wenn es ein Top-Spiel im TV-Sender Sky ist.

- Sonntags um 13:30 Uhr, 15:30 Uhr oder 17:30 Uhr

Bekannt wurde das Stadion auch durch Veranstaltungen wie das jährliche „Weihnachtssingen“ und das „WM-Wohnzimmer“ im Jahr 2014.

Der SC Union Oberschöneweide (Vorläufer des heutigen 1. FC Union Berlin) musste sich 1920 ein neues Vereinsgelände suchen, da der bisherige Platz mit Wohnhäusern überbaut worden war. Der Verein zog etwas weiter von der Stadt entfernt in den nordwestlichen Teil des Bezirks Köpenick. Das neue Stadion wurde im August 1920 mit einem Spiel zwischen Oberschöneweide und dem damaligen deutschen Meister 1. FC Nürnberg (1:2). Das Einweihungsspiel in der Alten Försterei hatte bereits am 17. März stattgefunden, als Union Viktoria 89 Berlin – einen illustren Verein, der um die Jahrhundertwende dreimal Deutscher Meister geworden war – zu einem Freundschaftsspiel herausforderte.

Als Union 1966 den Aufstieg in die DDR-Oberliga schaffte, musste das Stadion bald erweitert werden. Eine erste Erweiterung erfolgte 1970 mit der Erhöhung der Gegengerade, weitere Anbauten an beiden Enden Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre erhöhten das Fassungsvermögen weiter auf 22.500 Zuschauer.

Die eher spartanische Ausstattung der Alten Försterei war jedoch schnell in die Jahre gekommen, da der Verein nicht in der Lage war, das weitläufige Gelände ordnungsgemäß zu unterhalten und die Zuschauerzahlen – wie bei den meisten Vereinen in Ost und West – stark zurückgingen. Später, nach der deutschen Wiedervereinigung, als Union vom Deutschen Fußball-Bund in die 3. Liga eingeteilt wurde, war das veraltete Stadion nur einer von mehreren Faktoren, die den Aufstieg des Vereins in höhere Ligen verhinderten.

Vor der Sanierung im Jahr 2008 war die Tribüne des Stadions in einem so schlechten Zustand, dass die weitere Nutzung nur unter der Bedingung möglich war, dass die Kapazität drastisch auf 18.100 Zuschauer reduziert wurde. Ende der 1990er Jahre durfte Union in der Alten Försterei nur noch mit befristeten Sonderlizenzen spielen, bis die DFL diese ab 2006 nicht mehr verlängerte, so dass das Stadion bald nicht mehr für den Spielbetrieb in der höchsten deutschen Spielklasse zugelassen sein würde. Der Verein stand daher vor der Entscheidung, die Alte Försterei zu sanieren oder dauerhaft in ein anderes Stadion umzuziehen, was bei großen Teilen der Fans, die das Stadion als ihre geistige Heimat betrachten, auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte.

Weihnachtslieder singen

Union Berlin ist bekannt für seine Weihnachtstraditionen, die im heimischen Stadion gefeiert werden. Im Jahr 2003 begann das alljährliche Union-Weihnachtssingen als inoffizielle Veranstaltung, zu der nur 89 Fans kamen. Im Jahr 2013 kamen 27.500 Menschen, darunter auch Spieler und Fans anderer Mannschaften aus ganz Deutschland und Europa. Die Fans trinken Glühwein, schwenken Kerzen, zünden Fackeln an und singen eine Kombination aus Weihnachtsliedern und Fußballgesängen.

WM-Wohnzimmer

Im Jahr 2014 hatte der Verein die Idee, die Fans einzuladen, ihre eigenen Sofas für die Dauer der Weltmeisterschaft mit ins Stadion zu nehmen. Die Aktion wurde WM Wohnzimmer genannt. Mehr als 800 Sofas wurden auf dem Spielfeld in Reihen vor der Großbildleinwand aufgestellt.

Konzerte

Am 3. September 2015 spielten Linkin Park die erste Musikshow im Stadion überhaupt. Sie traten vor 35.000 Fans auf.

Tickets für Heimspiele

Tickets für die Heimspiele von Union Berlin gibt es direkt am Stadion, an der Geschäftsstelle oder online.

Wir haben hier die besten Anlaufstellen für Union-Berlin-Tickets zusammen getragen: